义教段“在线学习与生活”模块教学实践与探索 ——以《数说诗韵:剪辑视频绘精彩》一课为例

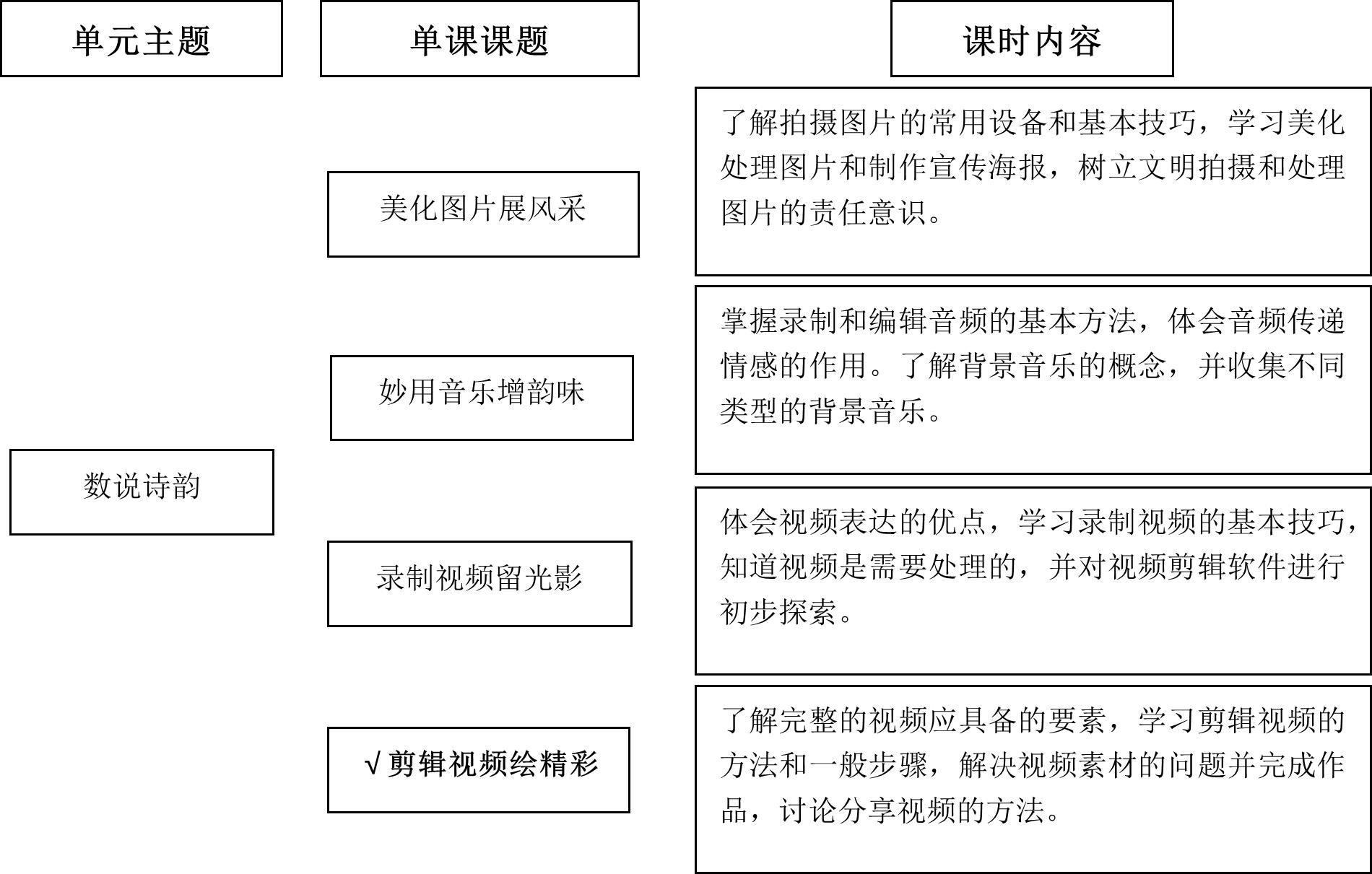

本课是义务教育信息科技课程标准“在线学习与生活”模块的教学实践。该模块包括“在线生活”“在线学习”“在线安全”三部分内容。依据《义务教育信息科技教学指南“在线学习与生活”三年级全一册》第二单元“记录美好时光”相关内容,设计“数说诗韵”为主题的单元教学,共4课时,本课《数说诗韵:剪辑视频绘精彩》为第4课。

[单元学业要求]

能合理选用数字化工具解决简单问题,能将问题分解,并用文字或图示进行描述;能在教师的指导下,利用在线方式获取学习资源并完成作品。

[单元内容要求]

1.根据学习、生活中的任务情境,使用恰当的在线平台获取文字、图片、音频与视频等资源,设计、创作简单作品。

2.能根据不同的活动要求,合理选用数字设备,学会在不同设备间复制文件的方法,并遵守数字设备的使用规范,进一步加深对资源共享的理解。

[单元概述]

《数说诗韵》单元依据《义务教育信息科技教学指南“在线学习与生活”三年级全一册》第二单元“记录美好生活”相关内容进行设计。本单元引导学生通过使用数字设备获取和处理图片、音频、视频等资源,感受信息处理的一般过程,提升主动使用数字化工具解决问题的能力。学生在感受信息科技带来便捷的同时,意识到遵守行为规范和道德准则的重要性,树立责任意识。

[学情分析]

三年级学生好奇心旺盛,动手能力强,已掌握数字设备的基础知识和基本操作,对数字化应用有着浓厚的探索兴趣。本课“剪辑视频绘精彩”是“数说诗韵”单元的第四课时。通过前课的学习,学生已初步具备处理图片、音频资源的能力和意识。本课将带领学生了解一个完整的视频作品应具备的基本要素,尝试通过剪辑视频、完成作品、分享成果,经历信息处理的一般过程,感受数字化工具和方法的便捷。

[设计思路]

整节课以“配乐诗朗诵”作品为主线贯穿整个课堂。以学生拍摄的朗诵视频引入课题,通过观察和对比剪辑前后不同的视频,发现并总结一个完整的视频应具备的基本要素。根据总结的要素,通过预览,找出自己视频中存在的问题,并通过微课学习或自主探索的方式解决问题,完成作品。再通过作品展示,引导学生交流分享,并对视频产生新的想法和创意,进行二次修改。在了解了在机房网络环境下利用广播软件分享视频的方法后,引导学生交流讨论其它分享视频的方法,并利用调查问卷选出分享本节课全部作品的方法。同时,将学习评价环节也嵌入在调查问卷中,让学生对本节课所学内容进行总结回顾。

[教学目标]

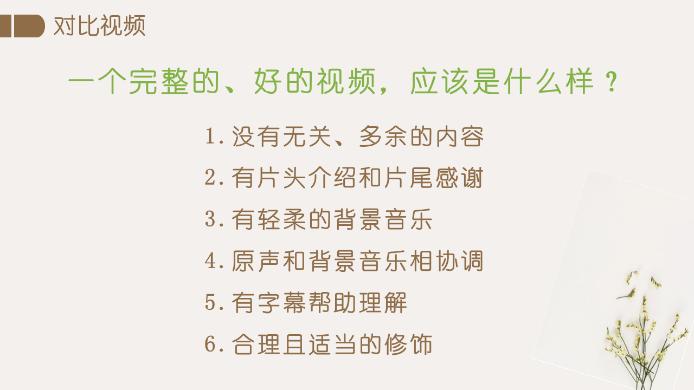

1.通过对比剪辑前后的两个视频,了解一个完整的视频作品应具备的基本要素。(信息意识)

2.探索视频剪辑的基本方法,描述视频剪辑的一般步骤。(计算思维,数字化学习与创新)

3.生成“配乐诗朗诵”视频作品,并能例举视频作品分享的方法,感受数字化工具的便捷。(数字化学习与创新)

[教学过程]

一、 回顾导入

回顾上节课的内容:了解视频、初探“剪映”、录制朗诵视频,讲解朗诵视频的用途,出示本节课课题。

二、对比视频

播放视频:已剪辑作品、未剪辑作品1、未剪辑作品2

提问:一个完整的、好的视频应该是什么样?

小结:一个完整的视频应具备的基本要素。

三、剪辑视频

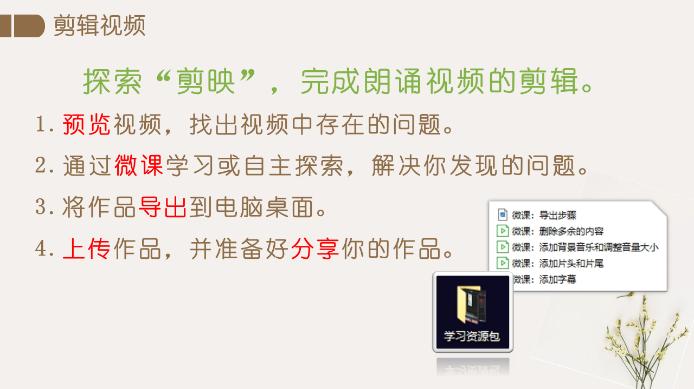

集体指导:先尝试模仿,再添加创意。

学法演示:一位同学演示如何运用剪映及学习资源包,其他同学观察学习。

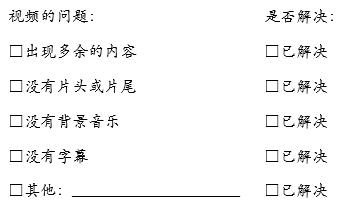

布置活动:探索“剪映”,完成对朗诵视频的剪辑。

集体指导:朗诵视频应该选择一些轻柔的背景音乐才能增加诗词的韵味,提升氛围感,比较激烈的音乐和诗朗诵并不搭配。

收集作品,组织学生分享作品并交流,形成新的想法和创意。

布置活动:对视频进行第二次修改,并上传提交。

四、分享视频与学习评价

提问:除了机房里广播分享,还有什么分享视频的办法?

发放问卷,布置活动:投票选出你最推荐的分享视频的方法,并完成本节课的自我评价。

五、总结回顾

总结回顾本节课所学内容。

[教学反思]

本节课在“放”“收”间展开教学实践。通过开放性设计赋予学生自主权,激发其内在创造力,以支持与引导确保学习目标的有效落地。从主题选择、资源提供及作品表现三个维度精准把控“平衡点”,推动学生从“操作者”转变为“创作者”。

1.主题选择上,“放”体现为开放选材,鼓励个性表达。摒弃“统一主题、统一要求”的束缚,仅设定“配乐诗朗诵”的开放性主题。诗朗诵由学生自主拍摄,鼓励学生根据自身个人兴趣、技术能力及创意想法自由选择视频素材完成创作。既允许基础剪辑的入门创作,也鼓励高阶功能的个性探索。“收”则要求学生紧扣主题核心,避免因过度自由而偏离创作本质。通过正面引导与隐性要求,以“主题契合度”为首要目标,关注学生通过数字作品传递诗词情感,而非盲目追求形式上的“炫技”。

2.资源提供上,“放”表现为提供丰富支架,倡导自主探索。从裁剪、配乐、滤镜等基础剪辑教程,到字幕、转场、蒙版等高阶功能,学生可根据需求自由调用。此外,鼓励学生使用个人设备拍摄素材,将生活化场景转变为创作资源,降低技术门槛的同时增强作品真实感。“收”则遵循技术与创意相结合的评价方式,既肯定技术突破,更强调创意价值,以准确的反馈引导学生删除冗余、优化作品,避免因资源“过剩”而迷失创作方向,实现精准评价。

3.在作品表现上,“放”是包容“技术过剩”,让学生做“加法”。在创作初期,由于不限制技术的运用,过度转场、滥用贴纸、多轨音频堆砌等现象普遍存在。教师并不直接干预,而是收集这些“失败案例”,为交流讨论环节做准备。“收”是通过案例对比与师生共析,引导学生做“减法”。在师生共析环节,学生逐渐意识到技术是表达的工具而非目的,进而理解“技术服务艺术”的本质。二次修改后的作品普遍呈现对技术的“克制”,学生学会用“减法”突出主题,证明真正的创意不在于技术的复杂程度,而在于精准表达的能力。

作为信息科技教师,需要持续在“放”与“收”之间寻找平衡点,既要用开放性任务点燃创意火花,也要用适时的引导让技术的运用成为创意表达的助力。只有这样,我们才能真正培养出既有技术素养,又具备创新思维的信息科技人才。