初中数学阅读素养培育的实践研究 ——以语言互译能力为例

初中数学阅读素养培育的实践研究

——以语言互译能力为例

摘要:在《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确提出“发展学生核心素养”的景下,阅读素养作为学科核心素养的重要载体受到广泛关注。数学阅读不仅关联知识掌握,更直接影响逻辑思维、问题解决及创新能力的培育。本文结合教学实践,分析初中数学阅读素养中语言互译能力缺失的问题,以核心素养为导向提出具体培育策略,旨在提升学生数学语言互译水平、阅读素养及解题能力。

关键词: 数学阅读素养;语言互译

提到初中生阅读素养,我们往往会联想到学生阅读文字的能力。然而在初中数学的学习场景中,学生很少接触到长文本阅读任务。那么,阅读素养究竟如何在初中数学领域中得以体现?数学教师又该如何提升学生的阅读素养?

一、初中数学阅读素养的多元表现

在初中数学学习中,阅读素养并非局限于对文字的理解,而是贯穿于数学文本解读、信息处理、逻辑分析、实际应用与知识整合的全过程。它帮助学生精准把握数学语言的独特含义,高效筛选关键信息,理清复杂逻辑关系,将现实情境转化为数学问题,进而构建完整的知识体系,对提升学生数学学习能力与解题效率起着至关重要的作用。其具体表现为:

1、帮助学生深入理解数学概念的内涵与外延;

2、获取数学信息,在题干中快速排除干扰,精准提取关键条件;

3、分析数学问题,加深对问题的剖析与拆解能力,预判可能用到的数学方法和知识;

4、推理数学结论:依据已知条件进行逻辑推理得出结论;

5、欣赏数学文化,了解数学的发展历程和文化背景,感受数学的魅力,增强对数学学科的认同感和文化自信。

二、语言互译——培养学生阅读素养的核心路径

数学语言互译能力要求学生能将一种数学语言转化为另一种,从不同角度理解数学知识。这不仅有助于学生深入理解数学概念的本质,还能提高学生分析和解决问题的能力从而提升学生阅读素养。从认知心理学角度看,多种语言形式的转换能激活学生不同的认知通道,促进知识的内化与整合。

2.1学生数学语言互译能力缺失的具体呈现

在实际教学过程中,笔者发现学生在运用学科思维处理数学信息,以及实现数学文字语言、符号语言、图形语言三者间的互译转化方面,能力存在显著不足。为清晰呈现这一现状,现选取教学中的两道例题展开具体说明。

2.1.1函数背景下符号语言与图形语言的割裂

例题1:已知一次函数y=kx+b的图像经过点(1,2),且不经过第三象限,那么关于x的不等式kx+b>2的解集是?

课堂观察发现,约半数学生解题时聚焦参数求解:将(1,2)代入函数得方程2=k+b后,尝试对kx+b>2进行代数求解,陷入解不等式的思维局限,无法突破解题瓶颈,学生的核心障碍在于未能将代数符号与几何图形视为同一数学对象的两种表达形式。

2.1.2 几何背景下图文转化的能力缺失

例题2:在平面直角坐标系中,已知一次函数y=-x+4的图象与x轴、y轴分别交于点A、B,点C的坐标为(2,0),点D是直线AB上的一个动点,连接CD,当△ACD是等腰三角形时,求点D的坐标。

此题可采用代数法或几何法求解,因代数法计算量较大,学生更倾向选择几何法。但多数学生难以通过图象直观分析出等腰△ACD的三种存在形式,尤其是当DA = DC时,学生会遗漏点D在AC的垂直平分线上,通过该平分线与直线AB相交来确定其位置的情况。学生失分的根本原因在于一次函数图象信息与几何图形性质之间存在图文互译障碍,而这正是解决函数与几何综合题的关键能力。

在函数与几何综合问题中,一次函数图象上的点的坐标、线段长度等信息与几何图形的位置关系、数量关系紧密相关。当几何图形的性质确定时,需要通过图象直观判断相关点的位置,并将这些位置关系和数量关系准确转化为对应的代数方程或表达式。若学生无法准确进行这种图文互译,在处理涉及图形形状判定的函数综合问题时,就极易出现逻辑错误或计算失误。这种图文互译障碍是许多函数与几何综合题中导致学生失分的重要因素,凸显了培养图象信息与代数关系互译能力的必要性与紧迫性。

2.2 数学语言互译能力的教学实践

在日常教学中,教师需引导学生从数与形双维度分析问题,通过多语言形式转化,助力学生深度理解数学概念的本质与性质,助力学生核心素养的发展。

2.2.1 图文建模突破情境问题

针对数学阅读基础薄弱的学生,若直接引入结构复杂的阅读素材并要求独立完成阅读任务,易产生适应障碍。针对这一情况,教师需立足学生核心素养发展目标,开展针对性的阅读方法指导——通过拆解阅读步骤、建立数学模型等方式,帮助学生逐步梳理素材逻辑、提炼其中的关键条件,最终让学生在主动参与信息加工的过程中,既展现已有阅读能力,也实现阅读能力的进一步提升。

例如:某通讯公司推出两种手机通话收费方案:方案A:无月租费,每分钟通话收费0.3元;方案B:月租费18元,每分钟通话收费0.15元。请问如何根据通话时长选择更合算的方案?

对于此类情景问题,教师可做以下教学指导:

1、引导学生通过阅读对问题情境进行概括分析,获取重要信息以形成基础认知。在该教学环节中,教师向学生传授抽象概括的方法,让学生对问题情境中的基本信息进行整理,为之后的数学建模做准备。

教师引导学生提取信息并整理,明确两种方案的费用构成均与一次函数相关,并指导学生建立函数关系。

2、教师引导学生借助图文转化思想逐步建立数学模型,对问题情境展开精准分析。结合模型,对情景问题进行分析解答。

教师引导学生将文字信息转化为数学函数关系,建立数学模型,并通过绘图将模型可视化进而更好地解决问题:

教师引导学生将文字信息转化为数学函数关系,建立数学模型,并通过绘图将模型可视化进而更好地解决问题:

1、找临界点(费用相等时的通话时间):

令yA=yB,列方程0.3x=0.15x+18,解得x= 120分钟。

此时两种方案费用均为y=0.3×120=36元,

即通话120分钟时,两方案价格相同。

2、分类讨论(根据时间分情况判断):

当0<x<120时,A方案更划算;

当x>120时,B方案更划算。

学生完整经历“函数模型构建和分析”的过程,通过系统运用函数知识来解决实际问题,深化了数学建模素养与逻辑推理素养,实现“阅读能力——解题能力——素养发展”的联动提升。

2.2.2 图文互译助力多阶阅读

对于较为复杂的综合题型,需要学生掌握基础互译能力后,通过“设置变量—建立模型—解析关系”解决复杂问题。在此过程中,教师要着重引导学生深度挖掘题目隐含条件,全面整合各类信息,进而优化解题路径,推动学生实现从直观观察到抽象建模的思维跃升。

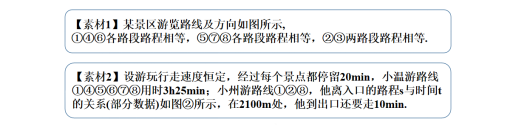

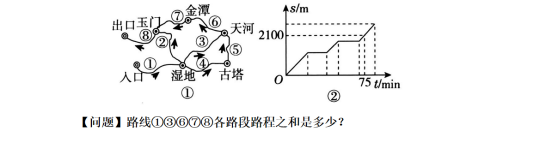

例如:

对于此类综合分析题,教师在引导学生做题时进行分层阅读:

1、初阶阅读,图文转化:引导学生将素材描述与图形结合进行定性分析。让学生体会图文转化的数学能力,为后续分析奠定基础。

2、符号建模,条件关联:利用符号建模,将图像和文本条件关联。结合文本中各数量关系,建立符号表达式,进而求解部分路段路程之和,培养学生用符号表征问题、分析问题的能力。

3、挖掘隐含,搭建桥梁:挖掘题干中隐含条件,搭建从已知信息到求解问题的桥梁,全面提升学生综合运用数学语言与知识解决问题的能力,进一步提升学生运算和推理的数学核心素养。

通过类似以上教学实践,学生在面对“文字描述—图形分析—符号建模”的复杂任务时,能逐步养成主动进行语言互译的思维习惯,从而突破“见数不见形、见形难译数”的瓶颈,实现数学阅读素养与核心素养的协同提升。

三、结束语

数学阅读素养的提升,不仅仅是为了读题准确,更是为了学科核心素养的综合发展。当学生在图文互译中理解概念(对应“数学抽象”),在符号建模中构建关系(对应“模型观念”),在逻辑推理中验证结论(对应“推理意识”),他们正在经历从“知识接收”到“素养生成”的质变。这种融合,不仅让学生更高效地解决数学问题,更重要的是,让学生学会用数学的眼光观察世界,用数学的思维分析世界,用数学的语言表达世界,这正是数学阅读素养育人价值的核心体现。

从教学实践来看,通过培养学生数学语言互译的教学策略,学生在阅读中的障碍明显减少,阅读时的信息提取准确性与逻辑梳理完整性均有显著提升,这印证了以语言互译为核心的阅读培养的有效性。但实践中也发现,对学习困难学生的个性化阅读指导仍显不足,如部分学生在“复杂文本的隐含条件挖掘”上仍需更细致的方法支撑,仍需在后续教学中关注改进。

参考文献

[1] 金国成.SOLO理论下初中生数学阅读力评价指标体系的构建与应用[J].中学数学月刊,2025,(02):67-70.DOI:CNKI:SUN:ZOXE.0.2025-02-018.

[2] 王敏.核心素养视角下数学阅读能力策略的探究[J].数学之友,2024,(23):85-86+90.DOI:

CNKI:SUN:SUZY.0.2024-23-028.

[3] 方红.把阅读融入初中数学教学的实践与思考——以“一次函数与二元一次方程”教学为例[C]//江苏省教育学会.江苏省教育学会2021年学术年会报告文集.宿迁市实验学校;,2021:183-187.DOI:10.26914/c.Cnkihy.2021.083595.