“红领巾社区治理师”少先队活动的实践与思考

摘 要:“双减”政策与少先队幸福教育深化背景下,针对当前少先队活动存在“教师主导过强、队员主体薄弱”“活动内容局限、体验感不足”等问题,康宁科技实验小学以“红领巾社区治理师” 社团活动为突破口,构建“发现问题—思考问题—解决问题—提出建议”的实践策略,积极探索“社区治理场景下的少先队幸福教育。通过引导队员感知社区发展、自主发现问题、协作解决难题、推动建议落地,让少先队员感知幸福、收获幸福、创造幸福、实现幸福。有效突破传统少先队活动局限,为小学少先队幸福教育创新提供实践范式,也为校社协同育人提供参考。

关键词:少先队幸福教育;红领巾社区治理师;校社协同

引言

新时代背景下,少先队作为我国少年儿童的群众组织,肩负着培养社会主义建设者和接班人的重任。2021年上海正式启动少先队幸福教育,旨在让少年儿童在政治启蒙、情感体验、组织自主和生活回归中感受到幸福。在幸福教育开展的过程中,学校少先队的实践也面临新的问题和挑战。

一、少先队幸福教育开展的现状

目前,在“双减”政策支持下,有效减轻了在校队员的学业负担,学校也鼓励队员们积极参与“15分钟少先队幸福圈”活动,但收效不大。

(一)“教师引导”为主,队员主体意识薄弱

在少先队活动的组织开展中,辅导员的角色定位为“引导者与辅助者”,核心职责在于通过启发式指导、必要的组织协调,为队员搭建自主实践的平台,而非以主导者身份直接操控活动流程、单向传递内容或全程主持活动。尽管多数辅导员已具备引导队员发挥个体特长、在校园实践活动中自主展示的意识,但受队员个体性格差异与能力层次分化影响,为保障活动按预设节奏推进,辅导员往往需通过直接指派任务等方式强化介入。此类介入虽在短期保障了活动的有序性,却导致部分队员长期处于“被动接受安排、缺乏自主选择权”的参与状态,难以深度融入活动设计与实践过程,进而无法在自主探索、价值创造与情感共鸣中形成深刻且持久的幸福体验,削弱了少先队活动对队员主体意识与核心素养的培育效能。

(二)活动内容局限,队员体验感不足

长期以来,校内少先队活动多以主题队会、传统节日纪念活动等形式为主,虽在政治启蒙与价值观塑造方面发挥了积极作用,但活动内容更新迭代缓慢,同质化、程式化特征显著。据学校少先队工作小组对三至五年级216名队员的抽样调查显示,68.5%的队员反馈“参与过的少先队活动形式比较单一”,57.3%的队员直言“部分活动内容没有新意”;另有42.1%的队员表示“希望参与有探索性的活动”。

与此同时,社区层面组织的少先队相关活动,受资源整合不足、宣传渠道单一等因素影响,存在覆盖范围有限的问题。上述调查中,仅23.6%的队员表示“近一学期参与过社区组织的少先队活动”,而71.8%的未参与队员称“不知道社区有相关活动”或“不清楚如何报名”,活动渠道的闭塞直接导致队员参与度受限,难以满足少年儿童多样化的实践需求与成长期待。

二、少先队幸福教育的实践探索

当前少先队幸福教育实践中存在的问题,制约了幸福教育育人价值的深度实现,而“红领巾”社团作为少先队活动的重要组织形式,自然成为此次变革的关键突破口。学校积极响应“康乐工程”教育党建联盟的工作部署,该工程以“整合校社资源、共育时代新人”为核心目标,通过搭建“校社联动实践平台”,组织开展“小小治理师”行走社区系列活动,旨在引导少年儿童走出校园,深度参与社区观察、调研与治理,在服务社会的过程中培育责任意识与实践能力。结合前期对队员的调研反馈,学校以“红领巾进社区”为实践切入点,打造“红领巾社区治理师”社团活动项目,将少先队幸福教育嵌入社区治理的具体场景中,把少先队实践阵地从校园延伸至社区,为队员搭建“走出课堂、走进社会”的实践平台,切实满足少年儿童对多元成长体验、自主价值实现的需求。

(一)目标明确,发挥少先队幸福教育价值

“红领巾”社团是由小学少先队员自行组建的兴趣社团。通过“红领巾社区治理师”的组建,少先队员能通过开展一系列活动在社团内开展学习和交流,提高彼此间的合作学习能力,并有利于队员们开拓视野、丰富知识,并在实践活动中培育自主解决问题的实践能力,强化服务社会的责任意识,从而让他们拥有组织归属感和成长幸福感。

(二)形式创新,打造校社联动幸福教育模式

队员突破校园场景局限,以“实践主体”身份自主走进社区,自主规划调研路线、确定观察维度,全程主导实践过程,充分体现“我的活动我做主”的民主实践理念。队员们采用“采访调研+课题研究+汇报展演”等多元形式,主动与街镇工作人员面对面沟通、阐述观点、建言献策,让少年儿童的治理声真正进入社区议事环节。队员以“社区小管家”身份,民主参与社区治理具体事务,自主制定岗位工作细则与协作机制,真正实现从“参与活动”到“民主治理”的深度转变,让队员成为社区建设的积极参与者与贡献者。

(三)内容丰富,搭建少先队幸福教育展示平台

队员们在“红领巾”小社团里自动组队、自选队长、自设活动、自主评价,形成了不同内容的社区治理呈现模式。同时,队员间根据每个成员的不同性格特征及能力表现,自主安排不同活动任务及岗位,从而有效动员所有成员成为实践过程中的“小小螺丝钉”。

(四)机制保障,促进少先队幸福教育持续推进

学校大队委员会牵头制定“小小治理师”活动整体方案,结合社区需求与队员特点规划调研、议事、实践等环节,确保活动有序推进。各中队宣传活动内容并组织中队队员报名参与。学校少工委作为校社协作核心纽带,向康健街道导入学校少先队工作经验;对接社区资源,将“小小治理师”活动与社区主题活动结合;总结活动成果,扩大品牌辐射力,深化校社少先队工作联系。

三、“红领巾治理师”项目中幸福教育的实践策略

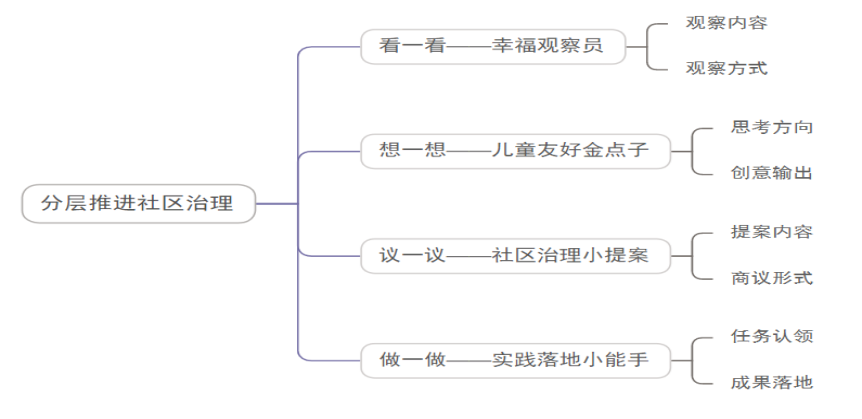

学校大队部以“红领巾治理师”项目中的“社区菜场调活动”为例,构建了“发现问题—思考问题—解决问题—提出建议”的实践策略,使少先队幸福教育从“情感激发”走向“价值生成”,实现了幸福教育的新发展。

(一)走进社区——在探索发现中感知幸福

在社区工作人员的牵线下,队员们确定将社区菜场作为调研对象,既因菜场是与居民生活最密切的“微空间”,更因菜场的变迁折射出城市发展的温度,从而为队员提供了直观的幸福感知载体。

队员们走进学校附近的市集后,完成了从“记忆认知”到“现实感知”的突破:记忆中老旧的传统菜场已蜕变为功能多元的新型市集。队员们通过“看环境、访摊主、问顾客”的沉浸式调研,不仅观察到市集的物理变化,更从摊主“现在收款、找零都方便”的感叹中、从老人“买菜顺路能吃饭”的笑容里,感知到城市发展给普通人生活带来的便利与幸福,同时通过亲身实践与采访调研,及时发现信息化时代下社区菜场存在的不足之处,为接下来的治理实践打下基础。

(二)议事研讨——在自主思考中获得幸福

队员们在发现美好之余,学会用批判性眼光看待问题,在“提出改进建议”的过程中获得更深层次的幸福。社团活动中开设的“红领巾议事厅”,为队员提供了自主表达、集体研讨的平台。

在议事厅中,队员们先分享调研中的温暖发现,感叹“市集里的烟火气真幸福”;随后主动切换视角,聚焦市集存在的问题:“有的摊主电子屏坏了,客人不知道商品多少钱”“老年人不会用电子支付,摊主忙起来顾不上帮忙”。这些问题并非由辅导员直接提出,而是队员通过自主观察、采访获得的“一手发现”。更值得关注的是,队员们在研讨中展现出的“共情思维”:针对电子屏损坏的问题,有队员提出“摊主们可能不会做临时价签”;针对老年人支付难题,有队员联想到“自己的爷爷奶奶也怕用手机付款”。这种“站在他人角度想问题”的意识,让理性思考充满了温度,而“发现问题—分析原因”的过程,使队员从“被动享受幸福”的旁观者,转变为“主动关注幸福”的参与者。

(三)五育融合——在合作服务中创造幸福

队员们根据自己的学科特长,设计了“精准施策”的实践任务,让每个成员都能在实践中发挥作用。

例如:针对“电子屏损坏导致商品信息缺失”的问题,具有绘画特长的队员发挥优势,绘制了色彩明快、字迹清晰的“应急价签海报”,海报上的温馨小贴士,比电子屏更具人文温度;针对“市集问题需要让更多人知道”的需求,队员们在辅导员指导下,将调研结果改编为情景剧剧本,生动呈现调研发现与改进建议。

在这过程中,美术特长转化为“服务他人的能力”,语文素养延伸为“传递观点的工具”,还有一部分“内向”的队员则化身后勤保障人员,在劳动中感受付出的喜悦。当队员将亲手绘制的海报送到摊主手中,听到他们的感谢时,脸上洋溢的笑容正是幸福感的真实体现,这种幸福源于自我价值的认同。

(四)成果落地——在社会认同中实现幸福

学校并未将项目停留在“校内实践”层面,而是积极推动队员的治理建议“落地生根”,让队员感受到自己的行动能真正影响社区。

队员们的“应急价签海报”被摊主们张贴在摊位显眼位置,成为市集里的“暖心风景”;调研成果情景剧《信息化时代下的社区菜场“大变身”》在社区“党建活动”中进行汇报演出,引发居民与社区工作人员的热议。社区改进了新型市集的收费方式,增设了“志愿服务岗”。这些“成果落地”的反馈,让队员们清晰地看到自己的行动与社区改善之间的关联。

幸福不仅是“自己过得开心”,更是“通过自己的努力让别人过得更好”,少先队组织的价值不仅在于开展活动,更在于为队员提供“参与社会、贡献力量”的平台。这种认知,正是少先队幸福教育新发展的核心体现。

“双减”政策为少先队幸福教育突破校园局限、拓展实践空间创造了机遇,“红领巾”社团则成为其创新的核心载体。康宁科技实验小学“红领巾社区治理师”项目的实践表明,应以队员自主实践激活幸福创造动力,以社会价值联结深化幸福内涵认知。

该项目既彰显了少先队幸福教育“实践育人”的本质属性,为新时代小学少先队工作提供了鲜活样本,也启示后续幸福教育需紧扣真实需求、强化成果转化,方能实现从“情绪愉悦”到“价值认同”的深度跨越。

责任编辑:吕春芳