高中心理健康教育活动课设计的思考——以《刺猬的相依——建立交友界限》教学实践为例

【摘要】精心雕琢、反复打磨,才能让一节心理课从平淡无奇变得熠熠生辉,达成理想教学效果。本文以《刺猬的相依》的教学实践为例,从主题的选择、目标的设计、环节的层次、课堂的引导、活动的创意、理论的支撑以及教学的迭代,七个方面谈谈对于高中心理健康教育活动课设计的思考。

【关键词】高中心理健康教育活动课、教学设计、教学反思

1.主题的选择:新《中小学心理健康教育指导纲要(2012 年修订)》为主题的选择提供了方向指引,但高中、初中、小学各学段的主题有所重合,到了高中阶段,很多主题在小学和初中往往都开展过类似的活动,因此较难吸引到学生的兴趣。此外,当代高中生身处信息爆炸时代,往往对于新鲜事物、当下热点的社会心理现象有更多的好奇心,课的主题如果跟不上时代发展,也自然无法精准剖析、解决学生面临的新困境。如何找到紧紧围绕学生实际困惑与需求,又同时具有时代感召力的主题呢?建议可以开展一些课前调查,了解学生对于某一主题具体化、细分的问题,既方便老师找到一个好的主题的切入口,又能够让老师结合具体化的问题,对学生进行分层分类的活动设计和辅导。如本节课就是根据课前调查,了解到目前现在高一学生在结交新朋友的过程中面临处理界限的这一共性问题。

2.目标的设计:在对心理活动课目标设计时,容易出现目标表述空泛,缺乏可操作性和可评估性,影响课堂活动的效果。因此,本节课在设计目标时,有这样的几点考量:一是指向学生具体的问题,二是考虑在有限的课堂时间内能够达成和评估,三是目标需具有一定的层次性,有所升华,以期满足学生差异化的需求。本节课设计的教学目标1:“感受人际界限的存在及其差异性,意识到朋友之间建立界限的必要性”,是从学生当下直觉的角度出发,可以立马感受到的内容,针对的问题是学生没有界限或者界限不清,因而给关系带来不良影响;教学目标2:“觉察朋友之间的越界行为,用恰当的方式回应越界,尊重他人的界限”,需要学生有细细分析、反思、辨别、行动和回应的过程。针对的问题是学生不懂得如何辨析越界行为,否认建立个人界限的正当性,不懂得如何回应越界或者回应的策略比较单一、缺少灵活度和弹性等问题;教学目标3:“通过对越界行为的回应,学会用三种视角(自我、他人、理性)来理解和处理人际关系问题”,需要学生扩展视角,从更加宏观的层面,从回应越界上升到学会理解和处理一般的人际关系问题。针对的问题是学生只聚焦在具体的方法层面,而缺乏认知方面的改变和视角的拓展。

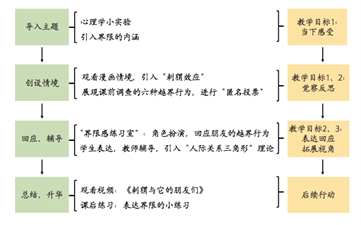

3.环节的层次:教学目标确定好了之后,下一步就是聚焦教学目标设计相关的活动环节。因为目标具有一定的层次性,因此环节的架构也必然体现一定的逻辑性,需要环环相扣、层层递进。本节课教学结构是有“心理学小实验”、“那些年朋友的越界行为”、“界限感练习室”、“总结升华”四个环节,激发学生从认知到态度、再到行为上的转变。每一个环节内所设计的活动和问题,既是为了达成本环节对应的教学目标,也为后一环节的活动进行铺垫。如环节二中观看“漫画情景”这一活动的设计,就是为了引导学生先意识到设定界限的必要性,才能推进后续的环节。因为在以往的试讲中发现,有些学生会认为亲密无间才是朋友间关系好的标志,所以先通过漫画展示的情境向学生抛出疑问:“设定界限是不是代表着朋友之间的关系还不够好?”学生会有所审视、质疑,如学生会回答到:“亲密有间是更好的友谊状态” 、“界限会使友谊走得更长久”等。对“朋友之间需要有界限”这个观点先进行有所澄清是非常有必要的,从而促使学生思考界限对友谊的重要意义,这也是激发学生对后续越界行为有所反思和回应的关键。

图1:《刺猬的相依》教学设计结构图

4.课堂的引导:一节优质的心理课,前期设计至关重要,而在教学过程中,心理老师还需具备多项基本功,过程中对于学生表现的观察、觉察、引导非常重要。心理课的灵动性也表现在学生始终会有在老师预设之外的表现,如在“心理学小实验”环节中,可能参与实验的学生并不会按照预期一样,一定会作出“暂停”的手势,比如有的同学出于性格内敛、害怕引人注目的原因,即便对一些指令感到不适,也会按照指令从头做到尾。可学生会出现头往后倾、身体不自觉退后这类下意识的小动作,这些真实的、直接的反应悄然透露了自身对于人际距离的需要。老师就可以把观察到的这些细节反馈给学生,同样也能达成教学活动的目标。在教学重难点“界限感练习室”的环节中,学生表演的方法更是五花八门,如何在学生生成性的表演中挖掘“闪光点”,给予认可,如何通过提问和对话,引导学生真实地表达感受和想法,都是心理课体现辅导性的关键,这既需要老师对教学内容、学生反应有充分的经验,更需要老师在此基础上抛却固有的一些预设,以完全开放的心态和学生一同探寻各种可能性。

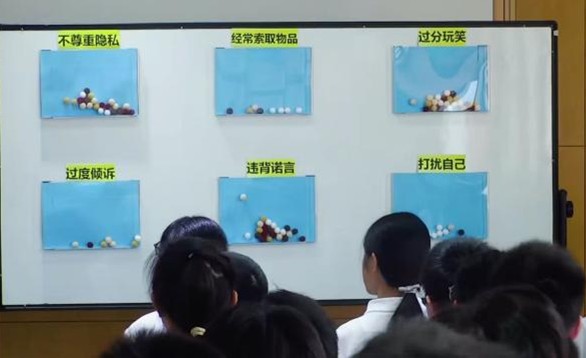

5.活动的创意:活动创意是一节心理课的亮点体现,同时也是点燃课堂活力、触动学生情绪的关键要素。而真正有创意的活动,核心不在于形式有多新奇、教学材料有多华丽,而是能扎根于生活,引发学生的情感共鸣。因此在设计一节心理课时,不必在一开始一味追求活动的新颖性,而是可以针对同一教学环节尝试不同形式的活动,通过学生的反馈再进一步优化,这样往往能取得更好的效果。比如在“那些年,朋友的越界行为”环节中,一开始我是让学生以纸笔的形式,来写出某一条朋友对自己作出的越界行为,但发现可能有的学生对这种形式会一定的防御和拒绝,因此改换成“匿名投票”的方式,既让学生更容易表达自己的界限,同时也具有一定的新奇性,激发学生参与活动中来。此外,可以等确定好具体活动之后,再从整体上统整各环节,比如本节课最开始的主题其实很常规,就叫做“交友之道”,通过不断的搜集素材和统整,经过几次的迭代,最终改成了“刺猬的相依”这一主题,借用“刺猬”这种意象串联起课堂内容,由此增加课堂的新意和记忆点,更好的让学生将课堂收获体验延伸到课外的认知和行为变化。

图2:“匿名投票”环节

6. 理论的支持:虽然心理课的重点绝不是强调和教授心理学知识,但是高中的心理课还是建议能够结合一定的理论作为支撑,因为高中生的认知能力已发展到较高水平,对抽象概念、深层逻辑有了更强的探索欲与理解力,他们不仅仅满足于心灵鸡汤、经验之谈,而是希望接受一定具有“科学性”的心理学的解释和指导,因此在本节课最后的提炼部分,以Sam Alibrando 的“人际关系三角形”理论来拓展学生的视角。此外,活动设计也需要具备一定的心理理论作为支撑,以期更好的达成辅导的效果,比如“匿名投票”活动是结合了心理剧中的社会计量法来展示团体的选择和态度,“界限感练习室”活动是结合了心理剧中的角色互换技术增强学生的同理心和解决问题的能力。

图3:人际关系三角形理论(Sam Alibrando)

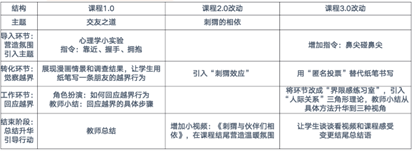

7. 教学的迭代:好课多“磨”,精心雕琢、反复打磨,才能让一节心理课从平淡无奇变得熠熠生辉,达成理想教学效果。这一打磨过程涵盖多个层面:一是反复试课,获取学生反馈,尝试不同的活动内容、形式、流程对教学效果的作用,删繁就简;二是需要通过回看教学实录,剖析教学细节,从旁观者视角,全方位审视自己的教学表现,观察教学节奏是否契合学生的思维节奏,留意肢体语言是否自然得体,感受教学环节衔接是否生硬,反思教学提问是否引导得当;三是广纳建议,打破思维局限,邀请教研员、同行、专家共同评课,从不同视角听取建议,拓宽教学思路,本节课汇集了多位老师的智慧,比如从内容角度,建议将“人际关系三角形”理论引入其中;从形式角度,建议在课的最后让学生谈感受替代老师进行总结。本节课前前后后进行了三次大的修改和迭代,沉淀和反复打磨是打造一节优质心理课的不二法门。

图4:教学设计迭代过程

心理健康教育活动课是学校心理健康教育工作的重要途径,其设计的系统性关系到活动效果的达成。在实践中,可以从多方面入手:选择贴合学生需求与时代发展的主题,设定具有层次性和可评估的教学目标,架构环环相扣、层层递进的教学环节;同时,注重在课堂上的灵活引导,设计富有创意且扎根学生生活的活动,结合心理学理论进行支撑,并通过不断迭代优化、完善设计。在每一个环节上精心打磨,才更有利于打造出触动学生心灵、促进其心理成长的心理健康教育活动课。

责任编辑 郭永芬